高野っ子の広場

栄養とマナーを学ぶ集会(給食委員会)

今週は学校給食週間です。のびのびタイムに給食委員会主催の「栄養とマナーを学ぶ」児童集会を行いました。

高野っ子にはおなじみの、Aさんが「栄養姫」にふんしクイズを出題。子供たちからは登場と同時に歓声があがりました。ハートフルタイムには、給食でお世話になっている方々に感謝のメッセージカードを渡し、終始笑顔に包まれた温かい時間でした。

給食委員にとっては、自分たちで企画し自分たちで集会を運営する大変さと面白さを実感できた集会となりました。

1年生 校外学習に行ってきました!

2年生と国立立山青少年自然の家へ校外学習に行ってきました。校外学習では、「しりすべり」と「チューブそり」を楽しみました。

子供たちは、学校外での楽しい学習に朝からわくわくした様子でした。また、国立青少年自然の家は雪がたくさん積もっていて、うれしそうに雪をさわっていました。

しりすべりでは、でこぼこのコースがジャンプ台になって、大きな声が響きました。

チューブそりでも、大きな声をあげて楽しそうに滑っていました。自然の家の坂道を友達と協力してチューブそりをがんばってひいていました。

2年生が、校外学習を通して1年生に優しく声をかけてくれたり、いろいろ教えてくれたりしました。来年は、上級生として新1年生をやさしくサポートできるようになってくれるといいなと思います。

お子さんは、おうちでどうお話されたでしょうか?

2年生 校外学習に行ってきたよ

国立立山青少年自然の家に行き「しり滑り」と「チューブそり」をしてきました。

2年生として「1、2年生みんなでなかよく楽しんで行動する」「先生の話をしっかり聞いて、こまっている1年生がいたら教えてあげる」など、めあてを立て活動しました。活動を振り返り「1年生が分からないことを教えることができました。」「1年生のペースで、ゆっくり雪道を歩きました。」などと発表し、低学年のリーダーとして行動した一日になりました。率先して、1年生に声をかけたり、スリッパを並べてたりしている2年生もいました。明日からの学校生活でも続けていきましょう。みんなで雪遊びをして、とても楽しい日でしたね。

3年生 委員会見学

今日は来年度から参加する委員会の見学を行いました。団ごとに順番にそれぞれの委員会の活動を見学し、上学年の人たちが話し合ったり、集会の練習をしたりする様子を見て「楽しそうな雰囲気だったけど、しっかりと話し合っていてすごいと思った」「みんなの前で劇をするために心をこめて練習していて驚いた」などと話していました。来年度から参加する委員会活動への意欲を高められた委員会見学でした。

来週はクラブ活動の見学も行います。

5年生 代表委員会

先週の金曜日に「卒業を祝う会」に向けた代表委員会を行いました。5年生が中心となって進めていく「卒業を祝う会」。代表委員会でも、学級代表、司会、黒板、記録、補助等の役割をもち、一人一人が何ができるかを考え、協力して行うことができました。

今後、全校の前に立つことが増えていきます。一つ一つの機会を振り返り、リーダーシップを身に付けていけるとよいですね。

4年生 親子給食

4年生では、親子ふれあい活動として「親子給食」を行いました。保護者が学校に集まり、親子で一緒に給食を食べました。子供たちは、おうちの人と学校の給食を食べることができてとても喜んでいました。

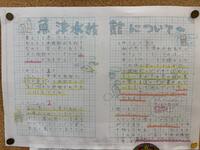

また、栄養教諭から「福島県の100年フード」「今どきの小学生の食生活事情」「成長期の体のために必要な栄養」についてお話をいただきました。子供の脳が成長するために、鉄やカルシウム等様々な栄養を摂る必要があることをお話しいただきました。

Nさんは「おうちの人と話しながら給食を食べることができて楽しかったです。」と話していました。

3年生 何が引きつけられるかな

理科の学習では、磁石の性質について学習しています。子供達は磁石はいろんなものを引きつけることを知っていますが、何が引きつけられて、何が引きつけられないかについて疑問をもち、調べることにしました。

クリップや硬貨など、さまざまなものを調べていくうちに、「磁石って少し離れていても引きつけられるんだ!」「磁石に惹きつけられていたクリップが磁石が離れもくっついてる!」と新しい発見ができたようです。

その発見をもとにこれからも磁石のひみつを探っていきたいという思いをもった子供達でした。

6年生 卒業プロジェクト

3学期の総合学習では、卒業までの残りの時間をどのように過ごしていきたいかについて話し合っています。そこで、子供達は6年間お世話になった人や物への感謝の気持ちをもって、一日一日を大切に過ごしていきたいと言っていました。「みんなにありがとうプロジェクト」と題して、在校生担当、先生担当、学校(校舎)担当、家族担当と分かれて、どうやって感謝の気持ちを表すか考えました。

・在校生担当→1年~5年の各学年と交流して、感謝を伝えたい

・先生担当→お世話になった先生方に手紙を書いて、感謝を伝えたい

・学校担当→感謝の気持ちを込めて、校舎内をきれいにしたい

・家族担当→家族へ手紙を書いて、これまで育ててくれた感謝を伝えたい

各担当が考えたことを中心に、6年生全員で取り組んでいきます。

4年生 卒業を祝う会に向けて

4年生では、2月に予定されている「卒業を祝う会」に向けて、卒業生にどのような気持ちを、どのように伝えるかについて話し合いました。

初めに、卒業生に伝えたい気持ちについて話し合いました。子供たちからは、4年間一緒に過ごした思い出や、委員会、クラブ、縦割り班活動等でたくさん教えてくれたことへの感謝の気持ちを伝えたいという意見が出ました。

そして、手紙や花束、合奏等の様々な方法から、本当に自分たちの気持ちが伝わるものはどれか考えました。

Nさんは「卒業生に感謝の気持ちを伝えられるように、練習を頑張りたいです。」と話していました。

今回の学級会の内容を基に、1月24日に予定されている代表委員会で4年生の意見を伝えます。

1/20 校内百人一首大会

1月20日(月)の昼休みに校内百人一首大会の決勝リーグが行われました。

各学年の予選で決まった上位4名が、低学年・中学年・高学年の決勝リーグに進みました。全校児童が周りで声援を送るなか、決勝リーグの各戦いが行われました。

上位で勝ち上がってきた児童は、上の句を聞いた段階で札を取りに来ていました。白熱した戦いで、僅差で勝敗が決している組もありました。

各リーグの決勝戦の結果、低学年の部は2年のYさん、中学年は4年のNさん、高学年は6年のNさんが優勝しました。優勝した4年のNさんと6年のNさん姉妹は冬休みの間、姉妹で百人一首の対決をしながらたくさん練習したと話していました。決勝リーグに進んだそのほかの児童の中には、夏休みの自主学習で一生懸命今年の札の句を覚えたと話している児童もいました。

今年度の百人一首大会は終了しましたが、自分の目当てに向かってたくさん練習を重ね、上達するとともに、これからも百人一首に慣れ親しんでほしいと思います。

1年生 なわとび がんばっています!

冬休みが明け、今、1年生はなわとびをがんばっています。跳べる回数が増えること、新しい種目が跳べるようになることが、うれしくて仕方ないようです。休み時間にも「先生、見て!」「数えて!」そんな声が、あちこちから聞こえます。

見ているだけで、数えているだけで、どんどん跳べるようになる1年生です。家でも練習していたら、ぜひ見てあげてください。数えてあげてください。どんどん上手になると思います。

5年生 いのちの授業

1月16日(木)3限に、プラット・フォーム助産院の助産師酒井先生を講師に迎え、5年生のいのちの授業を開催しました。

「みんなは250兆分の1の確率で生まれた、一人一人素晴らしい命であること」、「折り紙にあいた小さな穴ほどの大きさから約10か月間、酸素や栄養をもらってお母さんのおなかの中で成長し生まれてきたこと」、「生まれ方は違っても、みんなお母さんが大変な思いをして産んでくれ、どちらも素晴らしいいのちの誕生であること」といったことをスライドや紙芝居、DVD、体験活動を交えながら分かりやすく教えていただきました。

講話の中で、自分が250兆分の1の確率で生まれてきたことを酒井先生から教えていただいたときには子供たちから驚きの声が上がっていました。また、子供たちの振り返りでは「自分が少ない確率で生まれてきてすごいなと思った。疲れたときや悩んだときに生きているだけで100点満点だと思って生きていきたい。」、「赤ちゃんが生まれてくるときはお母さんも赤ちゃんも大変な思いをしているということ、赤ちゃんが生まれてくるときにたくさんの工夫をしていることを教わりすごいなと思った」、「痛い思いをして産んでくれたお母さんに感謝して過ごしていきたい」といった感想がありました。

命の尊さや生まれてここまで自分が育ってきたことの尊さ、家族に大切にされて育ってきたことを見つめなおす貴重な機会となりました。

1/15 3~6年生スキー学習

極楽坂スキー場において、3~6年生のスキー学習を行いました。

今回が人生初めてのスキーという子供もいましたが、インストラクターの先生からていねいなご指導をいただき、多くの子供たちがリフトに乗ってゲレンデを滑れるようになりました。

経験者のグループは、第1ゲレンデだけではなく、第2ゲレンデや第3ゲレンデでもスキーの練習を行ったそうです。

1日を通してスキー場は、雪が降り続いていましたが、子供たちはたくさんゲレンデを滑ることができ、楽しく学習できたようです。たくさん体を動かした後に食べたカレーライスはとてもおいしく、普段は給食をたくさん食べられない子供も大盛りを食べたとうれしそうに話していました。

6年生にとっては、小学校生活最後のスキー学習でした。グループのみんなとたくさん滑り、また一つ素敵な思い出ができました。

「スキー学習が楽しかったから、休みの日にスキー場に連れて行ってもらおうと思っている」と帰校後に話している3年生の子供もいました。

来年のスキー学習でも、もっと上手に滑れるようになるといいですね。

4年生 百人一首大会 予選

4年生では、百人一首大会の予選を行いました。

今回は事前に決めていた相手と、トーナメント方式で予選を行いました。

対戦が始まる前は不安そうな表情を浮かべる子供もいましたが、札を読み始めると子供たちは真剣な表情で札を探していました。中には20枚のうち17枚を取るくらいたくさん覚えた子供もいました。Nさんは「家でたくさん練習しました。決勝では優勝できるように頑張ります。」と話していました。

百人一首大会の決勝は1月20日を予定しています。白熱した対決が楽しみです。

冬仕事!”コキアでほうき作りました!”

「ほうき草」とも言われている「コキア」を使って「ほうき」を作りました。

6年生の女の子たちが興味を持ち、魔女の宅急便の魔法のほうきをイメージして作ってくれました。コキアは前庭で育てていました。夏はみどり豊かに秋は鮮やかに紅葉してみんなを楽しませてくれた植物です。

11月、色あせて枯れ始めたコキアを根元から刈って、壁やコンクリートに打ち付け、種や細かい枝、ごみを落とすと、それだけで、もう「ほうき」のような、よい感じの形になり、日陰干しをして保存していました。6年生の女の子たちは、「ほうき作りの経験あり?」と思うくらい手際よく上手でした。干したコキアを運び入れ、Kさん、Yさん、Wさんが根元の枝をむしって、3本の大きな枝を「ほうき」らしくなるように、形を整えています。OさんとMさんは、ほうきの柄に通した針金で力強くしっかりとコキアを柄に括り付けています。器用に作る姿に見ていて頼もしく思いました。ちょっと素敵に仕上げようと、針金の結び目をかくす為、赤い端切れを巻き麻ひもでしばり工夫しました。あっという間にイメージ通り(それ以上かも)の「魔法のほうき」が出来上がり、女の子たちは「すごい!」「いい感じ!」「のってみたい!」「めっちゃ、かわいい!」などと大喜びしていました。

「魔法のほうき」はランチルーム前に展示して、みんなに見てもらうことに決めました。司書のY先生が、「魔女の宅急便」の本をかしてくださり横に置きました。一人ひとり、「キキが良い出会いをしたと思う。」と、本についての思いも吹き出しに書いてとても素敵な展示となっています。春に卒業をひかえ、がんばっている6年生さん、物語に出てくる「キキ」のように良い出会いをしてほしいと思います。ほうき作り楽しかったね。ありがとう。

2年生 今日は最高学年!給食放送をしました

今日は3年生から6年生がスキー学習へ行き、1、2年生だけで給食を食べました。そこで、給食の放送に2年生がチャレンジしました。

友達に合図を送ってタイミングを合わせてチャイムを鳴らしたり、難しい言葉を練習してすらすら言えるようになったりと、がんばろうという気持ちにあふれた子供の姿がたくさんありました。

最後に、1、2年生から大きな拍手をもらってにこにこの子供たちでした。

1/8 校内書初大会

始業式の後、各学級で校内書初大会を行いました。

本番前になぞりがきを十分にしてから取り掛かる子、手本を見ながら一画一画集中して取り組む子、みんなぞれそれですが、一生懸命に書き初めに取り組んでいました。

冬休みの練習の成果をしっかりと出すことができたでしょうか。 結果が楽しみですね。

1/8 3学期始業式

3学期がスタートしました。登校中雪が降っていましたが、高野っ子が久しぶりに元気に登校しました。

1時間目には、ランチルームで始業式を行いました。

校長先生のお話では、3学期は、「めあてをもって一生懸命取り組むこと」、「取り組んでいることを好きになってほしい」とお話がありました。3学期には、スキー学習や百人一首大会もあります。始めたときよりも頑張って上手にできたと思える子がたくさん増えてくれればと思います。

また、箱根駅伝出場に向けて練習を頑張っていた大学生の話を例に「当たり前の暮らしにはたくさんの人の支えがあって成り立っている」ことを子供たち話され、家族や地域の方々、先生、友達に感謝の気持ちを持って過ごしてほしいと話がありました。

日々の学習や学校行事を通し、子供たちが成長していけるよう教職員一同で指導、支援を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。

3年生 3学期スタート!

今日から3学期の始まりです。子供達は元気に登校してきました。さっそく、数名の子供達が自主的に玄関前の雪かきをしてくれていました。頼もしかったです。

今日は毛筆になって初めての「書初大会」が行われました。緊張しながらもまずはお手本をなぞり、2学期に練習してきたことを振り返ります。

そして、本番。2枚しかない本番用の紙に真剣に字を書いていきます。名前を丁寧に書いて、お手本と見比べて、1枚を提出しました。

「緊張したー」「うまく書けたと思う!」と初めての毛筆での書初大会をやり切りました。

3学期は50日しか登校しませんが、「下学年のリーダー」を目指して、頑張ってほしいと思います。

2年生 冬野菜をたくさん収穫したよ

12月、多くの子供たちが冬野菜を収穫できました。振り返りの時間に、「私の育てた小松菜を、家族みんなに美味しいと言ってもらって嬉しかった」「友達の小松菜の方が、葉が柔らかくて美味しそうだった」「友達のほうれん草の葉がすごく大きくて美味しそうだった」「大きい大根が、5本以上育って嬉しかった」など、家族と一緒に食べたときの感想を言ったり、友達の野菜との違いについて語ったりしていました。野菜を育て、たくさんのことに気付き、嬉しく実りのある時間になったようです。

12/24 2学期終業式

2学期終業式を行いました。

終業式前には、1、3、5年生の代表児童の「がんばったこと発表」と各学年の「かがやき賞」の表彰、生徒指導の先生のお話がありました。

1年生のIさんは跳び箱を3年生のTさんは朝の玄関前の落ち葉掃除を5年生のFさんは自主学習を頑張って取り組んだと発表しました。

各学年のかがやき賞の表彰では、自分で学校の汚れている所を見付け自主的に清掃に取り組んでいる児童や自主学習を頑張って取り組んでいる児童、読書を頑張って取り組んでいた児童等が表彰を受けていました。

生徒指導の先生からは、「たかのっこ」のキーワードで、冬休みも学校に登校している日と同じ生活リズムで早寝・早起きを続けてほしいことや冬休みもたくさん学習に取り組んだり、体を動かして遊んでほしいこと等、冬休みの過ごし方についてお話がありました。

終業式では、校長先生から2学期の高野っ子の頑張りについてお話があった後、校長先生と全校児童で「うれしかったこと」について「くらしのたしかめ」を行いました。児童からは、「縄跳びを頑張って練習し、たくさんとべるようになったこと」や「生活科のおもちゃづくりの授業の後、1年生さんを招待し遊んでもらったときにおもしろいと言ってもらえたこと」、「運動会のリレーで勝つことができたこと」、「学年で企画した集会を全校のみんなに喜んでもらえたこと」などそれぞれのうれしかったことについて意見があがりました。出てきた意見を見つめたところ、嬉しさの中には自分のことだけでなく周りの人の行動から感じる嬉しさがあるなど、違いや共通点があることに気付きました。校長先生からは、3学期も多くのうれしかったことを見付け、学習や行事も頑張って取り組んでほしいと3学期に向けての思いを子供たちに伝えられていました。

3学期の始業式は、1月8日(水)です。今年の冬休みは例年より長いため、家族でゆっくり過ごしたり、いろいろな所に出かけたりしながら充実した冬休みを過ごしてほしいと思います。

かぜやインフルエンザが流行しやすい時期ですが、高野っ子みんなが始業式に元気に登校してくれることを職員一同心待ちにしています。

12/24 2学期最後の給食、ランチルーム清掃

2学期最後の給食はクリスマス献立でした。チキンライスやハンバーグ、ケーキなど子供たちが大好きなメニューがたくさん取り入れられた献立でした。

給食終了後は、全校児童で協力してランチルームの大掃除をしました。普段の縦割り班清掃では、隅々までできないテーブルの汚れ落としや手洗い場掃除、床のぞうきんがけをすることができました。

3学期には、給食週間があり、日本各地の郷土料理を取り入れた献立もあるようです。どんなメニューが出てくるのか楽しみですね。3学期もおいしい給食をしっかり食べて、元気いっぱい過ごしていきましょう。

3年生 2学期最終日

今日で2学期が終了しました。2学期は運動会から始まり、校外学習や下学年集会など様々な経験をしてきました。自主学習にも進んで取り組む子も増え、「ステップアップ3年生」の学級目標の達成に近づけたのではないかと感じました。子供達の振り返りを見ていると「人に優しくできた」「朝の活動で落ち葉拾いやあいさつ運動をがんばった」と自分の取り組んできたことに自信をもつことができたようです。

3学期も自分で考え、得意なことを増やし、苦手なことにもチャレンジすることを頑張ってほしいと思います。そして最後には立派な「下学年のリーダー」になってほしいと思います。

6年生 卒業遠足を企画しました

6年生は卒業を見据えて、「学年での思い出づくりをしたい」と、遠足を企画しました。担当者を中心に話合いを重ね、こどもみらい館でクリスマスカード作りや室内遊びをすることになりました。しおりや班編成等も自分達で考えて準備を進めました。

当日は、自分たちで時計を見ながら行動することができました。午前中は、「ゆきふりカード」という砂絵でツリーや雪の結晶に見立てたカードを思い思いに作り、13枚の素敵な作品が出来上がりました。お弁当を食べて、午後からは室内の遊具で存分に遊びました。帰りのバスでは、疲れて眠る子供も見られ満足な1日だったようです。

遠足の目当ては「企画、実行までを自分達で行うこと」「学年の仲を深め、楽しい思い出をつくること」だったので、子供達の様子や感想からそれらが達成できたと感じました。Fさん「先生達に頼らずに自分達で時間を見て行動できました」と、Mさん「久しぶりに6年生だけで汗だくになるまで遊べたので企画してよかったです」と感想を述べていました。この思い出を大切にして、3学期も頑張っていきましょう。

1年生 百人一首大会にむけて

1年生では、11月頃から、黄札を1枚ずつ覚えられるように、唱える練習をして、元気な声を響かせてきました。すらすら暗唱できるようになっている子もいます。2学期中に黄札の練習を一通り終えます。

黄札、桃札を一人で取る練習も1回ずつしました。百人一首のやり方がわかったようです。速く取ろうと真剣でした。対戦はまだしていません。

冬休み、黄札を唱えるおさらいをしたり、桃札を覚えたり、家族で対戦したりしてみてはいかがでしょうか?

1月9日(木)~15日(水)の予選リーグで上位4人を決め、20日(月)の決勝リーグで2年生の上位4人を合わせた8人で対戦します。

6年生主催「クリスマス集会」を行いました

2学期最後の縦割り班活動「クリスマス」集会が行われました。6年生がクイズ大会を企画し、縦割り班で協力して答える活動でした。クリスマスにちなんだ〇✕クイズや間違い探しがあったり、6年生がサンタに扮してプレゼントを配ったりして大盛り上がりの集会になりました。

感想タイムでは、2年生のKさんが「6年生が考えた集会が楽しかったです。私も、2年生で集会を企画してみたいです」と話していました。また、プレゼントでもらった折り紙を互いに見せ合う1年生の姿も見られました。

6年生は「自分から盛り上げようと声を出したり、手拍子を鳴らしたりできた」や「全校を楽しませるために、まずは自分達が大いに楽しんだよ」と集会を終えた感想を伝え合っていました。また、AさんやMさんは、6年生の代わりに縦割り班をまとめていた5年生の姿にも注目し、感謝の気持ちをもっていてとても素敵な6年生だと感じました。お疲れさまでした!

募金の贈呈を行いました

今日は、立山町の社会福祉協議会の方に学校で集めた募金をお渡ししました。

全校で集めた赤い羽根共同募金は約14,000円になり、青空プランニング委員が代表して渡し、募金の使い道等のお話を伺いました。委員長のMさんは、「みんなで協力して集めたお金を町のために使ってほしい」と、話していました。

その後、5年生が高野地区サマーフェスティバルでのチャリティー野菜販売の収益金を「能登半島地震」や「能登豪雨」の災害義援金としてお渡ししました。

改めて、高野地区サマーフェスティバルでご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

5年生 木工体験教室 椅子づくり体験

今日は木工体験教室がありました。

まずは、立山山麓森林組合の方から森が自然の中で担っている役割や、林業の仕事について学びました。

その後、椅子の作り方を教えていただき、釘とトンカチを使って本物の椅子をつくりました。

「椅子作りでは、釘が曲がったりして大変だったけど、楽しかった」

「森林組合の方に手伝っていただくと、手際がよくてすごいと思った」

等の感想を話していました。

普段なかなかできない体験をすることができ、子供たちは満足していました。組合の方々ありがとうございました。

5年生 書写 書初め「水清き里」

12月に入り、書写の授業では書初めの練習に取り組んでいます。

今年の課題は「水清き里」です。漢字とひらがなが混ざり、バランスを取るのが難しい字です。そんな中でも書写の先生に、バランスの取れた字を書くこつやそれぞれの字をうまく書くこつを習いながら静かに、集中して取り組んでいます。前回よりも今回、授業の始めよりも終わりと字のきれいさや、迫力、バランスの取れた書き方をレベルアップさせている様子でした。

3年 どちらが重いかな

算数の学習では、天秤を使って物の重さを比べました。小さな積み木何個分かを予想しながら身の回りにあるものの重さを確かめていきます。

天秤は両方の重さが釣り合うようにしなくてはいけないので、グループで「あと一個入れたらいいんじゃない?」「少し右側に傾いてるよ!」などと相談しながら、楽しく重さを比べていました。

友達と協力しながら重さについて考えることができた3年生でした。

12/11 百人一首大会に向けて

先週より、1月に行われる校内百人一首大会の練習を各学級で行っています。

5、6年生は、5年生対6年生で練習を行っていました。2年生も昨年に引き続き練習を頑張っています。早い子は上の句の途中で札を取りに来ている子もいます。

1年生も朝の時間などに、今年の札を少しずつ覚えているようです。

校内百人一首大会の予選は3学期早々に行われます。2学期の学級での練習の時間や冬休みに少しずつ覚えて、2~6年生は去年よりも多く札が取れるように、1年生は1枚でも多く札がとれるように頑張りましょう。

2年生 動くおもちゃで遊んだよ

生活科の学習で動くおもちゃを作りました。紙コップがゴムの力で跳ぶおもちゃや、カップめんの容器と乾電池、輪ゴムを使ったことこと動くおもちゃ等、自分が作りたいおもちゃを、試行錯誤しながら作ってきました。作ったおもちゃで、1年生さんにも遊んでもらおうという思いをもち、遊びの場を企画しました。1年生さんが、自分が作ったおもちゃで遊んでいる様子を見て、「1年生が楽しそうにしていたので、わたしも嬉しかった」「1年生と、仲を深めることができて嬉しかった」と、笑顔で話をしていました。2年生の子供たちにとっても、1年生さんとの関わりがとても楽しい時間になったようです。

6年生 総合的な学習の時間発表会

6年生は、総合的な学習の時間の「立山の魅力大発見」で調べたことを5年生に発表しました。

立山の自然・高山植物・ライチョウ・立山杉・称名滝について、各グループに分かれて、劇やパワーポイント、クイズなどを取り入れながら5年生に伝えていました。

例えば、立山杉について発表したAさんは、夏休みに実際に見てきたときの写真を見せながら、その大きさに驚いたことを話していました。

発表が終わった後、5年生が「自分たちの住んでいる立山町のことだけど、知らないことがたくさんあって、勉強になった」と感想を述べてくれました。また、6年生からも「5年生に伝えるときは緊張したけど、立山のことを5年生に伝えることができてよかった」と、話していました。

6年生のこれから総合的な学習の時間は、卒業に向けて自分の成長を振り返ったり、家族や先生方に感謝を伝えたりすることを考えていく予定です。

3年 書初の練習が始まったよ

先週から3年生は書初に挑戦中です。いつもの半紙に書くのとは違い、少し細長い用紙に書くのは難しそうですが、先生から教えてもらったポイントに気を付けて書くと「今までで一番上手く書けた!」「先生、見てください!」と嬉しそうにしていました。

3年生になって初めての毛筆での書初です。これから練習してどんどん上手になってほしいですね。

12/5 GOGOタイム

大休憩に、体育館でGOGOタイムを行いました。

今回は、学年ごとに大縄跳び(8の字跳び)に取り組みました。冬季は、外での活動が難しいため、体育館等で縄跳びを重点的に取り組んでいきます。

はじめに運動委員が8の字跳びのお手本と「きときとチャレンジランキング」の説明を行いました。

1年生は、大縄跳びに慣れていない子も多いため、担任の先生等から縄に入るタイミングを教えてもらいながら、練習に取り組んでいました。2~6年生は、昨年度も行っているので、テンポよく跳ぶことができていました。

最後は1分間で何回跳べるかの計測も行いました。これから練習を重ねて8の字ジャンプの回数をどんどん伸ばしていってほしいと思います。

1年 生活科「ありがとうがいっぱい」の学習を始めました!

生活科で「ありがとうがいっぱい」の学習を始めました。家庭での生活を見つめ、日々してもらっていることに感謝し、自分にできることを見付けて挑戦してみる学習です。

先日は、家の仕事調べにご協力ありがとうございました。調べてきたことを発表し合いました。その中で、子供たちは、次のようなことに気付きました。

・みんなで協力して家の仕事をしているね。

・でも、お母さんの仕事が多いかな。

・コインランドリーを使ったり、おそうじロボットを使ったり、食洗器を使ったり、簡単にできる工夫をしているね。

次は、自分にできそうな家事に挑戦してみる学習へ進みます。無理のない範囲でご協力をお願いします。

1年 「あきのおもちゃ」をつくったよ!

生活科の「あきとあそぼう」の学習を終えました。

先日、一人一人で決めた「秋のおもちゃ」を作り終え、みんなで見せ合いっこ、遊び合いっこをしました。子供たちが作ったおもちゃは、様々でした。どんぐりごま、どんぐりころころ、どんぐりのマラカス、どんぐり人形、まつぼっくりごま、まつぼっくり人形、オナモミの的当て、オナモミの弓矢、落ち葉のこすり出し、落ち葉の貼り絵、…。それぞれが楽しんで制作し、楽しみました。

4年生 富山市エコタウン見学

4年生は、富山市のエコタウンを見学しました。

初めに立山町のごみについて教えていただきました。1日に29トンものごみが出ていることを知り、子どもたちは驚いていました。また、富山市エコタウンにはリサイクル企業が七つあり、資源を循環させるための大きな役割を担っていることも知ることができました。

その後、展示室にて、ペットボトルを細かく砕いたフレークやペレットなど、今まで調べていたものを実際に見ることができました。

最後に、実際にリサイクルをしている工場を2か所見学させていただきました。たくさんのごみと大きな機械を見て、子どもたちは興味津々でした。

学習の後Nさんは「リサイクルをすることも大切だし、シャンプーなどは詰め替えて、ごみの量を減らせるようにしたいです。」と話していました。

2年生 冬野菜を収穫したよ

9月末に冬野菜の種まきをしてから、大根は、一人では掘るのが大変なほど大きく育っています。小松菜も、大きな葉をつけています。「大きな大根が3本も収穫できたよ」「大根をおでんにして食べるよ」と、とても嬉しそうです。友達と一緒に大根を掘るのも楽しいですね。

5年生 さつまいもパーティー

今日の昼休みに全校の希望者を募って、さつまいものクイズやゲームをしたり、自分たちの育てたさつまいもをくじ引きで配ったりする集会を開きました。

企画や準備の段階から子供たち主体で進め、今日本番を迎えました。

今回の集会が、5年生として、初めて全校のために企画をした集会でした。

集会を振り返って、「来てくれた人が笑顔で、喜んだり、ゲームやくじを楽しんでくれてよかった」「準備の段階から自分で考えて行動することができた」「ほかの活動をしている人たちの手伝いや、後片付けまでしっかりとできた」と達成感を感じていました。

一方で、「当日になっても準備をすることがあったので、事前にできる準備は本番の1週間前までには済ませておきたい」「ゲームの準備のタイミングを考えきれていなくて、内容を他の学年の子に知られてしまったから、計画をもっと細かく考えるとよかった」等の今後の課題も見付かりました。

子供たちはよかったことも、悪かったことも「今回が自分たちが主体で全校に呼びかけるデビュー戦だった」と考えたり、口に出したりして受け止め、6年生に向けてより主体性を伸ばしていこうとしている様子でした。

企画から準備、本番までを自分たちでやってみることで、たくさんの学びや気付きがあった集会となりました。

今後もこの経験を糧に集会等を企画していきましょう。

5年生 GOGOフェスティバル

11月22日にGOGOフェスティバルがありました。

5年生は閉会式の進行と、プログラムの作成を担当しました。どの子も一つずつ役割をもち、それぞれの仕事にしっかりと取り組むことができました。

本番では他校の5年生とレクリエーション等を通して交流し、自分から話しかけたり、笑顔で過ごしたりすることができました。

交流の振り返りでは「普段、社交的に人に関わりにいくのは苦手だけど、今回は友達を作ることができたのでよかった」「中学校に行った時や、来年のスポーツ交流大会でも自分から他校の子に話しかけ、友達を増やしたい」等と話していました。

11月27日 ナチュラルダンステアトル巡回公演

文化庁の舞台芸術総合支援事業の一環として、ナチュラルダンステアトルの学校巡回公演が行われました。

昨夕から、舞台や観客席等の会場設営のために来校し、今朝もその他準備やリハーサル等のために朝早くより来校して準備していただきました。

子供たちは、見慣れた体育館が劇場のようになっていることに驚き、色とりどりの照明や音楽にあわせて優雅に踊る出演者のみなさん、舞台装置の動き等に心を躍らせていました。

また、児童代表24名は、6月のワークショップで体験したペットボトルダンスのダンサーや役者として舞台上に立ち、披露するという貴重な体験をさせていただきました。

ダンスの公演を間近で見させていただき、美しい作品の世界観に触れる経験は子供たちの心に残る貴重な経験になったことと思います。

素敵な作品のご公演及びワークショップを行ってくださったナチュラルダンステアトルの皆様ありがとうございました。

1年生 やればできる!楽しい!

最近すこやか級に設置した室内用鉄棒が、大人気です。1年生の子供たちが「使っていいですか?」と訪れます。

お昼休みには行列ができるほどです。昨日より今日、今日より明日とやればやるほどできる技が増えていきます。

できることが増えていく楽しさを味わいながら今日もがんばる1年生です。

3年 小型ハードルそうで目指せ!最速タイム

体育の学習では「小型ハードル走」をしました。

これまで子供達はハードルがあってもスピードを落とさず走るために「リズムよく走る」ことを学んできました。そしてハードルの間隔も自分たちの走りやすい間隔を走りながら探し、今日はそのコースで最速タイムを目指しました。

4人でバトンを繋ぎ、全員走るのにかかった時間を計測するのですが、走っているときには「がんばれがんばれ!」「全力だぁ!」と友達に励ましの声をかけ、タイムが縮むと「やったぁ!!」とみんなで大喜びでした。

団で協力しながら、ハードルを飛び越える楽しさを感じることができたようです。

GOGO持久走

運動委員会が新たな体力つくりの活動として、「GOGO持久走」を企画し、11月25日、26日の2日間、上学年・下学年ごとに実施しました。

下学年は3分間、上学年は5分間、ペースメーカーとなる運動委員会の先導にあわせてゆっくり走りました。

子供たちは、「ゆっくり走っていたから、最後まで走ることができた」、「もう少し走れそうだよ」などと話しており、上学年も下学年もちょうどよいペースで走り続けることができたようです。

寒くなり、外で体を動かす機会もだんだん減ってくると思われます。今後も屋外に限らず、屋内でも楽しく体力づくりに取り組める活動を運動委員会が企画してくれるのを楽しみにしています。

給食メニューに採用されました

今月の給食は、5、6年生の子供たちが応募した「立山町産食材」を使った献立が採用されています。給食用にアレンジされ、毎日おいしくいただいています。先週の学校給食たてやまの日には、5年Wさんが考案した立山タコライス(タテコライス)、今日は5年Hさんが考案した、爽やか♡梨入りポテトサラダをいただきました。どちらも、美味しいと大人気で作り方を尋ねている子供もいました。地元でとれた新鮮な食材をたっぷり使ったおいしい献立は、これからも続きます。毎日の給食が楽しみです。

4年 ヘチマのたわしづくり

1学期から育ててきたヘチマを使い、たわしを作りました。

茶色くなったヘチマの皮を剥き、漂白剤につけると、きれいなたわしに生まれ変わりました。

見た目も大きく、売り物に負けません。

Iさんは「頑張って育てたヘチマなので、大切に使いたいです。」と話していました。

6年生のさつまいも掘り

天気予報では気温が下がり、寒くなると言うニュースが流れる中、6年生が「さつまいも掘り」をしました。前庭の空いた花壇を利用し、雑草防止も兼ねて、5月に植えた「紅はるか」です。いつも、学校行事や日々の学校生活では最高学年として活動して、ちょっと緊張感をもちながら過ごすことも多い6年生さんですが、この日は晴天で絶好の芋ほり日和の、気持ちの良い昼下がりで気分も盛り上がっていました。担任のN先生や校長先生も一緒に手伝ってくださって思い出に残る芋ほりとなりました。土を覆っているマルチを剥ぐっていくと、なんと!もう、お芋が顔を出していてびっくり!「うわっ!すごい!いくつもつながっとるよ!」、「大きいのあったよ!」等とつぶやきながら、大小合わせて30数個のさつまいもが収穫できました。(すごいなぁ!) 蔓の片付けまでしっかりと頑張り、クラスのみんなでさつまいも掘りの活動をしたことがとっても楽しく嬉しそうな6年生でした。よかったね。ありがとう。

3年 警察署の仕事を見学したよ

今日は社会科の校外学習で、上市町の警察署に行きました。子供たちは「どれくらい働いているのかな」「パトカーには何が積んであるんだろう」と様々な疑問をもって見学に臨みました。

警察署に到着すると、パトカーのトランクにたくさんの荷物が積んであることや、警察官の仕事について丁寧に説明していただきました。また、質問の時間には多くの子が自分の知りたいことについて積極的に質問をしていました。

前回の消防署に続き、警察署の見学をして、くらしを守ってくれる人たちの仕事内容、願いについて学ぶことができました。

2年 図工 まどからこんにちは

図工の学習で、安全にカッターナイフを使い学習をすすめています。

先週は、直線や曲線にそって切る練習、いろいろな形のまどを切る練習をしました。

今週は、工作用紙に自分の好きな形のまどをカッターナイフで切って作りました。

今後は、開いたまどから何が見えるかを想像して、思い思いの絵を描いていきます。

どんな作品ができるか完成が楽しみです。

自学ノートコンテスト

高野小学校では「自学ノートコンテスト」を開きました。1〜6年生までの25人が今回は応募しました。自分の興味のあることや授業で勉強したことをさらに詳しく調べてイラストや言葉でまとめています。

様々な工夫がされた自学ノートが掲示されていて他の子どもたちも興味津々です。自学ノートには先生からのコメントも書かれていて「◯◯先生が書いてくれとる!」と、自学ノートの掲示を見ていた子どもたちは嬉しそうに話していました。

次回のコンテストではもっとたくさんの応募があることを期待しています。

3年生 ボルダリング教室

お二人の講師をお招きし、体育館の壁を使ったボルダリング教室を行いました。

初めはすいすい登る子供たちでしたが、レベルが上がっていくと徐々に難しくなり、途中で落ちてしまったり、なかなか上に登れなくなったりしてきました。そんなとき「もう少し上だよ!」「がんばれ、がんばれ!」と応援の声を自然にかけ始める子供たち。友達が登りきると「やったー!」「おめでとー!」とみんなで喜び合いました。

ボルダリング教室が終わる頃には「休み時間もしたい!」「もっと上のレベルをやってみたい!」と話すなど、子供たちはボルダリングの楽しさを十分に味わいました。

6年生 プログラミング教室がありました

立山町の建設会社の方を講師に招き、プログラミングの仕組みや体験を学びました。

プログラミングとは、コンピューターや機械が目的に応じて動けるように、指示を出すことです。

体育館で車型ロボットを動かす体験をしました。タブレットでロボットを動かす指示を送り、ゴールまでたどり着くようにグループで相談する姿が見られました。一つ課題をクリアすると、次の課題はより難易度が上がっていき、子供たちは「どうしたらいいんだろう?」「こう試してみる?」など聞こえてきました。

最後に、それぞれの班がロボットを動かす様子を発表しました。効率を考えて最短距離でゴールを目指す班や、難しいコースを考えたプログラミングに挑戦する班など様々で、興味深かったです。

また講師の先生に作業用のドーロンを外で飛ばしていただくことで、高い空中からの画像の鮮明さや実際の仕事のイメージを理解することができました。

感想発表の場では、Mさんが「プログラミング操作はやったことがあったけど、今日のような実際のロボットを動かすことは初めてだったので勉強になりました」と話していました。講師の先生からは、「子供のひらめきは大人にはないものだから、皆さんのプログラミングの仕方からアイデアをもらいたい」と仰っていただきました。

子供たちが夢中になったあっという間の2時間でした。講師の先生方、貴重な体験をありがとうございました。

1年 「がんばっていること」を発表したよ!

ランチタイムの時間1年生は、「がんばっていること」発表をしました。事前に子供たちにインタビューしたところ、清掃活動やかがやき活動、さわやか活動を挙げました。今日はそれらをまとめて発表しました。学校をきれいにすることに喜びを感じ、意欲的に活動している子供たちです。これからも、続けていってほしいです。

1年 あきとあそぼう

生活科で、校庭やファミリーパークで見つけてきた秋で遊ぶ学習に入りました。教科書に載っている「秋のおもちゃ」から、みんなで作るおもちゃを「まつぼっくりけんだま」と「どんぐりのやじろべえ」に決めました。

今日は、「まつぼっくりけんだま」を作りました。たこ糸を結ぶことに苦戦しながら、なんとか作り上げました。遊んでみて、たこ糸の長さをかえたくなって、もう一度作り直す子や、紙コップやまつぼっくりに色を塗って、かわいい「けんだま」に仕上げようとする子…。それぞれのこだわりをもって制作に取り組んでいました。

次に「どんぐりやじろべえ」を作った後、一人一人で決めた「秋のおもちゃ」作りに進んでいきます。設計図を書いたら、家へ持ち帰りますので、材料の準備にご協力ください。

5年生 家庭科 お米を炊いたよ

木曜日に家庭科でお米を炊きました。

子供たちは「お米は100グラム!お水は120グラム!入れるんだよ」「3回くらい洗って、白く濁らなくなったら洗い終わりなんだ」などと事前学習で学んだことを生かしてご飯を炊く用意をしたり、出来上がったご飯を食べて「今までで食べたごはんで一番おいしかった」と笑顔で話したりしていました。

今回学んだことを家庭での生活にもいかせるとよいですね。

3年生 自分たちでつくりあげた下学年集会

今日はかねてから計画していた下学年集会、その名も「みんなえがおで楽しもう集会」の本番でした。昨日のリハーサルではほとんどを自分達だけで進行し、自信をつけた子供たちは朝から気合い十分で、大休憩には進んでセリフの確認をする子もいました。

給食が終わってからすぐに体育館に移動し、準備をしていると1、2年生が入場してきました。「椅子を持ってあげよう!」「階段気をつけるように声をかけてあげよう」と自ら動いて1、2年生の補助をしていました。

集会が始まると練習してきたセリフをはきはきと話したり、臨機応変に声をかけたりして楽しい集会になりました。

振り返りでは2年生のKさんが「私も3年生のような集会を開いてみたい」という感想を聞いて3年生の子供達も嬉しそうでした。

今回の集会で、下学年のことを考えて行動する楽しさや責任感を感じ、「下学年のリーダー」としての自覚を高められたようです。

11/1 学習参観

1~5年生は道徳の学習、6年生は国語「やまなし」、すこやか級は算数の学習でした。

1年生はおおかみとうさぎやきつねになりきって、それぞれの気持ちを考え、発表しました。

6年生はクロムブックを使いながら、グループごとに話合いを行っていました。

平日の学習参観でしたが、多くの保護者の方に来校、参観いただき、子供たちも張り切って発表をしているようでした。お忙しい中、ご来校、ご参観いただきありがとうございました。

11/1 学校保健委員会

学習参観の日に、学校保健委員会を行いました。今年度は、「ぼくも、わたしもキラリヒーロー」と題し、自己肯定感をテーマに開催しました。

保健委員会の子供たちは、ニュースキャスターとレポーターになりきり、ゲンキッズ作戦や事前アンケートの結果など本校の実態発表や自己肯定感の説明を行いました。また、キラリヒーローの発表やの学校生活で友だちのよいところを認めてあげることを通して、物事をよい方向にとらえて前向きにチャレンジし、自分に自信を持てる高野っ子が少しでもふえてくれたらというメッセージを伝えました。

講師として、東部教育事務所のスクールカウンセラースーパーバイザーの草野先生に来校いただき、「そのままの自 分でいいんだよ~自己肯定感を高めるためには~」と題して指導講話をいただきました。

指導講話では、「好きなことがあること」や「がんばっていることがあること」はすでにみんなのよいところだとお話いただきました。自分の中の自己肯定感はそのときの感情によって大きく変化するため、心配やイライラが大きくなったときは、体を動かしたり、一人でゆっくりしたり、好きなことをして気分転換をすることが大切であるとお話いただきました。

講話の中で、3年担任の先生にお手本になってもらい、イライラした気分をしずめる呼吸法をみんなで実際に試してみました。

保護者の方へ子供たちが元気のない時やイライラしたときは、少し手を止めて話を聞いてあげていただければというメッセージをいただきました。

最後に、PTA生活保健部長の堀田さんからも保護者の目線でのお言葉をいただきました。

今回の草野先生のお話やアドバイスを今後の学校生活でいかしていけるよう支援や指導を行っていきたいと思います。お忙しい中、多くの保護者の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

4年生 理科 水を熱したときの様子

4年生は、理科で水を熱したときの様子を観察しました。

子供たちは、水温が上がるにつれてどんどん様子が変わってくことに驚き、夢中になって実験していました。

Kさんは実験の後「水の量が減っていた。フラスコの上の方に水滴がついているから、水蒸気になって出ていったのだと思う。」と、実験結果から自分なりの考察をすることができました。

今後も、水の変化について考えていきます。

2年生 がんばったことを発表したよ

図工「わっかでへんしん」で、変身したいものを形や色を工夫してつくってきました。製作途中では、友達にアドバイスをもらったり、さらに工夫を重ね、イメージしていた以上の作品に仕上がりました。それぞれがつくったものを身に付け、全校のみんなに紹介しました。「耳の形と、左右の色を変えたところをくふうしました。」「まほうつかいをイメージしてつくりました。風で、スカートの飾りがゆれるところが気にいっています。」など、工夫したところや気に入っているところを発表しました。発表後、ほかの学年の人から「かわいい作品だねと言ってもらったことがとても嬉しかった」と言っていました。また「2年生の最高の思い出になった。」と言っていた児童もいました。今後も、作品づくりを楽しんでいきましょう。

5年生 サツマイモを掘ったよ

春に植えたサツマイモを掘りました。100本を超えるサツマイモがとれ、大喜びの子供たちでした。

今は収穫したサツマイモを乾燥させている状態です。

とれたサツマイモを使って、自分たちだけではなく、全校に向けて何かよいことができないかを考えている最中です。

高学年として、全校に向けて企画したり、準備したりすることが楽しみとなっているようです。

どのような企画となるかわくわくしますね。

6年生 地層実験をしました

理科「大地のつくりと変化」の学習をしています。

水のはたらきでできた地層をはどのようにしてできたのかを知るために、ペットボトルに水と砂やどろの土を混ぜて、堆積の仕方を確認しました。

子供たちは、ペットボトルの下に溜まっている土について観察すると、土の粒の大きさによって層になっていることに気付きました。子供たちからは、「粒の大きい方が下にきているよ」「水のはたらきによって大きい粒が下にいったのではないかな」などつぶやきが聞こえてきました。

実験を通して、地層について理解が深まったようでした。

町制70周年記念の菊の花が咲き始めました。

春に、町制70周年記念の花として菊の苗が小学校に届きました。高野小学校では保健環境委員会の子供たちが植え、前庭に並べ置きました。専門家の先生から教えていただいたとおりに水やりや肥料を与え、花が咲きだしたら雨にあてない場所へ移動させるなど、こまめに管理してきました。10月中旬から少しづつ蕾がふくらみ、一つ、二つと花が咲き始めました。11月中旬頃、見頃を迎えます。玄関前に随時展示していますのでご覧になってください。

3年生 消防署見学

今日は社会科の学習で消防署に見学に行きました。事前に学習したことからたくさんの「はてな」を見つけた子供たちは、自分の疑問を解決するために消防士の方の話を真剣に聞いていました。

見学の後半では、消防車や救急車の中を見学したり、実際に消防服を着てみたりしました。消防服を着た子供達は「こんなに重たいの着てるんだ」「これで走ったりできるかな」と実際の消防服の重さに驚いていたようです。

最後に消防士の方から「消防士の仕事で大切なことは『絶対助けるんだ』という強い気持ちです」と教えていただき、くらしを守る消防士の仕事の大切さを感じることができたようです。

10/29 避難訓練

今回の避難訓練は、大雨警報で校区の河川が氾濫し、浸水したことを想定した避難訓練でした。

大休憩だったこともあり、グラウンドで多くの児童が遊んでいました.。訓練の放送を聞き、高学年の児童が大きな声でまわりの下級生に声をかけ、校舎内への避難を誘導してくれました。

1~3年生は教室で集合した後、学級ごとに3階の特別教室へ避難し、4~6年生は各学級に集まって避難しました。子供たちは、静かに整列、移動をし、真剣な態度で避難訓練にのぞんでいました。

自然災害は、いつ起こるかわかりません。今回の避難訓練で想定したような自然災害に遭遇した際、今回の訓練での学びを思い出し、安全に避難行動をできるようになってほしいと思います。

3年生 ハンドベースボール

3年生は、体育科「ハンドベースボール」に取り組んでいます。手に段ボール製の板をつけて、ボールを打つ競技です。守備側はボールをとって素早くアウトゾーンのフラフープに集まります。

初め子供たちは、思い切り打てばいいと考えていたようですが、ゲームを経験するうちに「相手の隙間を狙って打てばいいんじゃないか」「守るときはあまり間を空けずに守ればいいんじゃないか」と考えるようになっていきました。

今では相手の隙間を狙って打ったり、「そこ隙間空いとるから詰めよう!」と声を掛け合ったりするようになりました。ハンドベースボールの楽しさを感じている3年生の子供たちです。

4年生 外国語活動 Alphabet

4年生は外国語活動で、小文字のアルファベットの学習をしています。

今日は学習したことを活かして、アルファベットポイントゲームをしました。

並べられた紙コップを、ボーリングのように倒し、紙コップに書かれたアルファベットを読むという活動をしました。

Nさんは「たくさんコップを倒せたし、アルファベットをたくさん覚えることができました。」と話していました。

子供たちは楽しみながらアルファベットを学習することができました。

読書の秋

先日「本の世界へようこそ」集会がありました。

1年生は、全員が貸し出し冊数25冊以上、金か銀か銅のメダルをいただきました。

1年生の清掃後の読書タイムの過ごし方を紹介します。

月・火曜日・・・一人一冊読書

木曜日・・・・・図書室で読書(希望者は、返却・貸し出しもあり)

金曜日・・・・・読み聞かせ(お話の会の方、図書館司書、担任)

1年生は、お話を聞くのが大好きです。自分で読めるようになって、本が好きになってきた子供もいます。

読書は学力の基礎、本を読む習慣は一生の宝となります。秋の夜長、お子さんと一緒に本を読んでみるのはいかがでしょうか?

おいしかったよ!新米給食会

今日の給食は、アルプス農業協同組合様よりいただいた、富富富の新米ご飯でした。

町長さんを始め、多くのお客様が来校され、一緒にいただきました。給食委員会が会食会を企画し、富富富についての動画や富富富クイズを楽しみました。6年生のNさんは、米を作っている祖父の話をつなげながら、感謝の気持ちを伝えることができました。

今日の献立は立山町産食材がたくさん入ったメニューで、ご飯がどんどん進み、笑顔いっぱいお腹いっぱいの給食となりました。

10/25 GOGOタイム

大休憩に、運動委員会が企画した「けいどろ」を全校で行いました。

さわやかな気候で、全校で楽しく体を動かすことができました。

5年生 就学時健診

来年度の入学に向け、本日就学時健診がありました。

5年生の子供たちは、総合的な学習の時間で保育園交流に行った時のことを思い出しながら、年長さんの検診のサポートを行いました。優しく接することや、緊張をほぐすように声掛けをすること、安心させられる声掛けをすることを心がけて取り組みました。

Mさんは「うまく接するのは難しかったけれど、来年は縦割り班の班長になるからこれを生かして頑張りたい」と振り返っていました。また、検診を怖がっている年長さんに優しく声掛けをし、寄り添う姿も多く見られました。

来年度、6年生として迎えることになります。今回の経験を生かして、来年度へむけた準備を進めていきたいですね。

全校リレーを行いました!

「全校のみんなで楽しい活動をしたい!」ということで、6年生が企画しました。

スポーツ大会の上学年リレーと下学年リレーを合わせて、赤・青・黄団対抗で行いました。

各団27、28人いる人数を並ばせるだけでも大変で、6年生は団を超えて協力する姿が見られました。

スタートすると、自然と「がんばれー」「負けるな、いけー!」などの応援する声があちらこちらから聞こえてきました。中には、「声がかれるまで応援したよ」と言っている下学年の児童もいました。

結果は、赤団1位、青団2位、黄団3位でした。

6年生のKさんは、「全校を動かすのは大変だったけど、みんなが『楽しかった』と話していたのを聞いて嬉しくなりました」と振り返っていました。Sさんは、「また、全校で活動する企画をやってみたい」と次回への意欲を高めていました。

ディスカバリークラブ 液体窒素に入れてみると?

ディスカバリークラブでは、液体窒素を使った実験を行いました。

初めに、液体窒素に物を入れてみる実験をしました。スーパーボールが跳ねなくなったり、歯磨き粉もプラスチックのように硬くなったりして、液体窒素の温度の低さに驚いていました。

次に、空気が入った風船を入れてみる実験をしました。液体窒素に風船を入れるとどんどんちぢんでいきました。空気が抜けてしまったのかと思い、取り出してみると今度はどんどん膨らんできます。

なぜ、このような現象が起きるのか、クラブのメンバーで考える時間もありました。

6年生のIさんは「液体窒素に入れると、柔らかい物はかちかちに硬くなり、元から硬い物は壊れやすくなることを見付けました。」と、硬さによる様子の違いを見出していました。

今後も科学の不思議を見付けていきたいと思います。

3年生 下学年集会を開こう!

3年生は今、「下学年のリーダー」を目指している3年生で、なにか企画しようとなり、10月30日に下学年集会を開こうと準備をしています。

「1〜3年生の仲を深めよう」というめあてを達成するために、どんな活動をしたらよいかみんなで考えて、「仲間集めゲーム」や「フルーツバスケット」をすることに決めました。他にも司会やルール説明、振り返りを聞く人等、さまざまな役割を考えて準備をしています。集会の準備の時には「もっとゆっくり話した方がいいんじゃない」「一年生にこの説明で分かるかな?」と一人一人が1、2年生のことを考えている姿が見られました。

月曜日に1、2年生に集会のお知らせに行ったTさんは「めちゃくちゃ緊張したー!でもちゃんと言えた!」と嬉しそうに話していました。

本番まであと少し、みんなで集会を成功させられるように頑張っています。

4年生 図工 ギコギコトントンクリエイター

4年生は、図工で「ギコギコトントンクリエイター」の学習に取り組んでいます。

のこぎりを使って木材を切り、釘を打ったりボンドで貼り合わせたりして、楽しく使えるものを創り出しています。

Sさんは、「家で飼っているペットの写真を飾りたい!」という思いから、写真立てを作ることにしたようです。

どのような作品に仕上がるか、今から楽しみです。

ファミリーパークへいってきました!

10月18日(金)、ファミリーパークへ行ってきました。動物たちと触れ合ったり、秋見付けをしたり、遊具で友達と一緒に仲良く遊んだりしてきました。お弁当をみんなで食べたのもとても楽しかったようです。ありがとうございました。「お気に入りの動物はいた?」等、ご家庭でも聞いてみてください。

3年生 さわやか運動がんばったよ!

今週は「さわやか運動」という自分たちが気持ちよく過ごすためにできることをがんばる週間でした。初めは、何をしたら良いか分からず戸惑っていた子供達も、友達と協力したり、自分のやってみたい場所を考えたりすることで進んで活動に取り組んでいました。

Tさんは朝に掃除をして、昼休みにも「やると決めていたから」といって、廊下の掃除をしていました。次の日には自分からあいさつ運動に取り組み、学校全体をさわやかにしてくれていました。ありがとう、Tさん。

5年生 理科 「流れる水のはたらき」

今日は理科の「流れる水のはたらき」の学習で流水装置を用いて、川の傾斜と流れる水の量に変化をつけて実験を行いました。

川の傾斜と流れる水の量ではいずれの場合も、傾斜を強くしたり、量を増やしたりすることで「浸食」「運搬」「堆積」のすべての働きが大きくなることが分かりました。また、川が曲がっているところは外側が強く「浸食」「運搬」されることが分かりました。

「おお、ここがすごく削れている!」と気付きを口にしたり、「傾斜や、川の流れる水の量を変えるとどうなるのかな?」と条件を一つずつ変えて実験を重ねたりして、笑顔で楽しく実験を行う姿が多く見られました。

しかし、実験の最後の方に、家の模型を置いてみたことで考えが変わりました。「実際に起こったことを考えると危ない」「とんでもないことになる」と流れる水の力の脅威を感じている姿も見られました。

よい挨拶いっぱいの学校にするために…

給食の時間に、青空プランニング委員会からよい挨拶のこつを劇で紹介しました。

「大きな声で言う」、「目と目をつなげて挨拶する」、「立ち止まって挨拶をする」の三つのこつを紹介しました。

来週から挨拶等、学校がさわやかな雰囲気になるような活動を行う「さわやか運動」が始まります。

こつを意識した、高野っ子の挨拶があふれることを願っています。

5年生 がんばったこと発表をしたよ

今日は、給食の時間にランチルームで「がんばったこと発表」をしました。

数日前から原稿を書くグループと、発表をするグループに分かれ準備を行いました。

内容は、高野っ子スポーツ大会や、日々の縦割り班活動、休み時間での他学年との交流の中で、「親しみやすい」と思われるような5年生を目指していることや6年生の「アシスト」ができるように心がけていることを紹介しました。

今後もそのような活動を続けていけると素敵ですね。

10/11 後期学級代表の任命式がありました

給食の時間に、後期学級代表の任命式があり、校長先生から各学級代表に任命書が手渡されました。

1年生は、前期は入学して間もなかったことから、後期より学級代表を決めて動くことになり、今回は1年生にも任命書が手渡されました。

後期も、学級や学校のためにみんなで協力して一生懸命頑張ってほしいと思います。

6年生 秋まきの野菜を植えたよ

6年生は、大根、かぶ、サニーレタス、春菊を植えました。

冬に収穫ができるようにお世話を頑張っていきましょう!!

3年生 光を調べよう

理科の学習では光について学習しています。

鏡を使って反射させた日光に手を当てると、「あったかい!」と暖かかくなることを発見した子供達に「じゃあもっと明るくしたり、暖かくするにはどうすればいいかな」と聞くと、「もっと日光を集めればいいんじゃない?」「鏡を増やせばたくさん集められるよ」と予想を立て、実験を行いました。

団ごとに、複数の鏡を使って明るさや暖かさを調べました。最終的には4枚の鏡を使うと、温度計が50度近くになり、日光のパワーにとても驚いていました。

4年生 学級会 きらりヒーローを増やすには?

4年生は、思いやりのある行動をする「きらりヒーロー」を増やすためにはどうすればよいか、学級会で議論しました。

話合いでは、友達を笑顔にする人や困っている人を手伝う人が「きらりヒーロー」だと考え、「選ばれた回数でランキングを掲示すると、やる気が高まると思います。」や「自分たちが進んで見本になれば、下級生もやる人が増えると思います。」という意見が出ました。

この意見を元に、代表委員会で話し合いを進めていきます。

5・6年生 話し方講座パート②

Y先生に話し方講座(2回目)を行ってもらいました。

今日は、みんなで例文をもとにどうしたら内容が伝わる言い方になるかを考えました。

その後、先生から、伝えたいキーワードを「ゆっくり」「前に間をとる」「大きく」「最初の音を高く、強く」話すことを教えてもらいました。

最後には、このことを意識して5年生2名、6年生1名がみんなの前で文を読みました。

3人ともとても上手に話すことができ、拍手がおきました!今日習ったことを今後の生活に活かしていきたいですね。

図工作品「おしゃれなさかなたち」完成!

図画工作科で「おしゃれなさかなたち」の作品を仕上げました。「にじいろのさかな」のお話から、にじいろのうろこをもらった魚たちの絵を描きました。初めて水彩絵の具で自由に描くので、みんな集中して、教室が静まり返りました。小奉書に描いたので、水彩絵の具ににじみが出て、おもしろい作品が仕上がりました。

3年生 ホウセンカの種ができたよ!

毎朝畑にきて、理科の学習で育てていたホウセンカやヒマワリの様子を見にくる3年生。今日はホウセンカの実ができていて、種がとれ始めました。「こんなにたくさん種が出る!」と子供達は驚いていました。

Tさんが種を採ったところ「白い種が出てくる」ということに気付きました。黒い熟した種が出てくる実とそうでない実は何が違うのか・・・いくつか種を採ってみると「大きくて、身が少しピンク色の実」から黒い種が採れるのではないかという予想が出てきました。今後の理科の授業で確かめるのが楽しみですね。

6年生 体育の時間のゲストティーチャーは…

なんと、校長先生でした!

ティーボールの学習でボールを投げる練習を行い、

遠くにすばやく投げるためのポイントを教えてもらいました。

「体をひねって投げる」「爪で引っ掛けるようにボールを放す」など実践を交えながらやっていくと、

子供たちはみるみる上達していきました。

普段は物静かなFさんですが、遠くまで力強く投げる姿を見て新たな一面を見ることができました!

次回は、バッティングに挑戦です。

ディスカバリークラブ ペットボトルロケット

ディスカバリークラブでは、ペットボトルロケットの実験をしました。

子供たちは、できるだけ遠くに飛ばしたいという思いをもち、水の量や発射する角度、入れる空気の量などを変えながら実験しました。

今回の飛距離は最高約40メートルでした。

実験後、子供たちからは「ロケットを真上に飛ばしたらどうなるのだろう」や「さらに遠くまで飛ばすためにはどうしたらよいのだろう」と、新たな疑問が生まれました。

5年生 理科 流れる水のはたらき 常願寺川を観察してきたよ

今日は理科の「流れる水のはたらき」という単元の授業の一環で、立山駅から、横江頭首工、大転石を通って、富山市の水橋にある今川橋まで常願寺川の様子を観察しに行きました。

常願寺川沿いを上流から下流まで観察することで、上流では大きな石が多くあり、中流に行くにつれて石が小さくなり、下流では石と砂が混ざった状態になることを実感できました。

また、川の横幅の変化や、勾配の変化、「浸食、運搬、堆積」の流れる水のはたらきについても各場所で考えました。

子供たちは、目を輝かせ、「本当に石の大きさが変わってる!すごい!!」「本当に川の様子が全然違う!」と話しながら、川の様子を観察したり、記録したりしていました。

4年生 理科 月の動き

4年生は、理科で朝に見える月の見える位置を観察しました。

子供たちは、朝に月が見えることに驚いていました。

そして、その月の見える位置がどのように変わっていくのかについて、太陽や星の動き方と関係付けながら予想し、観察をしました。

学習の最後にKさんは、「沈んでいった月が今度はどこから出てくるのか観察したいです。」と、新たな課題を見付けていました。

9月29日 資源回収

9月29日(日)に、資源回収を行いました。

朝の忙しい時間帯にも関わらず、高野地区、日中上野地区、東谷地区の資源回収作業に多くの保護者の皆様にご参加いただきました。パッカー車までの手渡し作業では、みなさんのチームワークのよさ、一生懸命に働こうとする姿を垣間見ることができました。ぜひ、子供たちにも見せてあげたかったです。誠にありがとうございました。

2年生 冬野菜の種を植えたよ

子供たちは、自分で決めた冬野菜の種を植えました。自分たちの力で、畝を作るところから始めました。春にも鍬を使って畝を作っているので、あっという間に立派な畝ができました。「大きな大根ができるといいな。」「芽が出るのが楽しみだな。」と言って、種を蒔いていました。夏野菜の時は苗から植えたので、冬野菜を育てるのは、また違った楽しみがあります。立派な野菜が収穫できるといいですね。

スーパーマーケットの工夫を見つけよう!

今日は社会科の校外学習でスーパーマーケットやそこで働く人の工夫について調べるために、近くのスーパーマーケットに行きました。

店員さんからの説明を熱心に聞いたり、積極的に質問したりして商品の並べ方や店員さんの仕事について知ることができました。普段は見ることのできないバックヤードの見学では「こんなふうになっとるんだ!」「初めて見た!」と驚きの声をあげていました。

買い物体験では、合計金額を筆算で計算して、悩みながらも上手に買い物をする姿も見られました。

スーパーマーケットの工夫についてたくさん知ることができたようです。

6年生 最後のスポーツ大会

今日無事にスポーツ大会が行われました。

スポーツ大会が終わり、団の1~6年生で振り返りを行った際に、6年生から一言ずつ話がありました。

団への感謝を述べたり、来年度へ期待の言葉をかけたりする中で涙する6年生も見られました。

これまでの思いがあふれ出た様子を見て、担任も胸が熱くなりました。

左下の写真は、自分たちで作った団旗の前で撮ったものです。右下の写真は、教室に戻って仲間と今日の頑張りを称え合ったものです。6年生、お疲れさまでした!!

9/21 高野っ子スポーツ大会

天候が心配されましたが、開始時刻と競技の順番を入れ替え、スポーツ大会を実施することができました。

100m走や下学年・上学年リレー、ダンシング玉入れでは、保護者の方の応援を受け、いつも以上に力を発揮することができました。

借り物競走では、団席の下学年や観覧席の方々のお力もお借りして楽しく競技に取り組むことができました。

その他の競技にも一生懸命、力を合わせて子供たちは競技に取り組んでいました。

子供たちは、連日の練習の疲れがたまっていることと思います。3連休しっかりと体を休め、来週も元気に登校してほしいと思います。

保護者の皆さま、地域の方々におかれましては、お忙しい中、ご来校、ご声援をいただきありがとうございました。

9/18 高野っ子スポーツ大会リハーサルを行いました。

高野っ子スポーツ大会がいよいよ今週末に迫ってきました。

今日は全校で、一部の競技を短縮しましたが、本番の流れと同じようにリハーサルを行いました。

下学年、上学年での日頃の練習の成果を発揮し、子供たちは一生懸命頑張って競技に取り組んでいました。

下学年のダンシング玉入れでは、下学年のかわいいダンスにあわせて、上学年が団席で一緒に踊りながら応援をしている様子も見られました。

毎日の練習や暑さで子供たちの疲れも少しずつたまってきている頃と思います。本番まで早めに寝るよう心がけて、しっかりと体を休められるようご家庭でも声かけをお願いします。

3年 くぎうちとんとん!

図工では釘を木材に打ち付けて作品を作っています。

子供達は釘を打つ深さや角度を工夫して、自分だけの作品作りを楽しんでいました。「この釘何表しとるか分かる?」「あ〜ここやり直しだ」など楽しみながら作品づくりに取り組んでいました。

5年生 高野っ子スポーツ大会に向けて

今年度の高野っ子スポーツ大会が、今週の21日(土)に迫ってきました。

先週の始めに学級と個人の目当てを決め、5年生としては「6年生や下級生にとって頼もしい5年生」「6年生の姿から学び、必要なときにはアシストをする5年生」の2つを実現すべく、練習や準備に取り組んできました。

始めは「6年生を適切にアシストするために何ができるのか」が分からず、悩む姿が多く見られていました。

しかし、練習を重ねる中で、自分ができることを具体的に考え、下級生に「1列できれいに並んでね」「時計を見て動いてね」と声掛けをしたり、6年生にも「ここはもう少し、こうしたらいいんじゃない?」「僕たちができる仕事をするよ」といった話をするようになりました。スローガンの掲示づくりにも自分から立候補して挑戦しました。

高野っ子スポーツ大会まであと少し、自分にできることを考え取り組んでいきましょう!応援しています!!